卡洛斯·富恩特斯

卡洛斯·富恩特斯

01

在西班牙语中,富恩特斯意为“喷泉”。作为继诺贝尔文学奖得主奥特塔维奥·帕斯之后墨西哥最著名的文学家,也是整个西班牙语世界最具影响力的散文家和小说家之一,卡洛斯·富恩特斯一生创作恰如喷泉般迸涌。他发表了二十余部长篇小说和多部短篇小说集,还有大量的散文和政论文章。到晚年,他依然笔耕不辍,为墨西哥和西班牙报刊撰写专栏文章。及至生命中最后几年,他还是诺贝尔文学奖呼声很高的作家候选人。2012年5月15日,这位与加西亚·马尔克斯、巴尔加斯·略萨以及胡里奥·科塔萨尔齐名的拉美文学“爆炸”主将在墨西哥城安莱斯·德-佩德雷加尔医院逝世,享年84岁。

富恩特斯的逝世无疑是西班牙语文学乃至世界文学的巨大损失,整个西班牙语界的作家、学者、文化人和读者无不伤感地慨叹:拉丁美洲文坛上又一颗巨星陨落了。他的逝世震动了墨西哥文化界,当地多个官方和民间组织、电视媒体、网站都大度整版推出专题,痛悼这位民族心灵导师的离去。时任墨西哥总统卡尔德龙当天在他的社交平台上表示哀悼。他说:“我对我们敬爱和钦佩的卡洛斯·富恩特斯去世深表遗憾,他是一位具有世界影响力的墨西哥作家,愿他的灵魂得到安息。”墨西哥国家美术宫于次日为他举行了遗体告别仪式,以示对这位文学巨匠的崇高敬意。

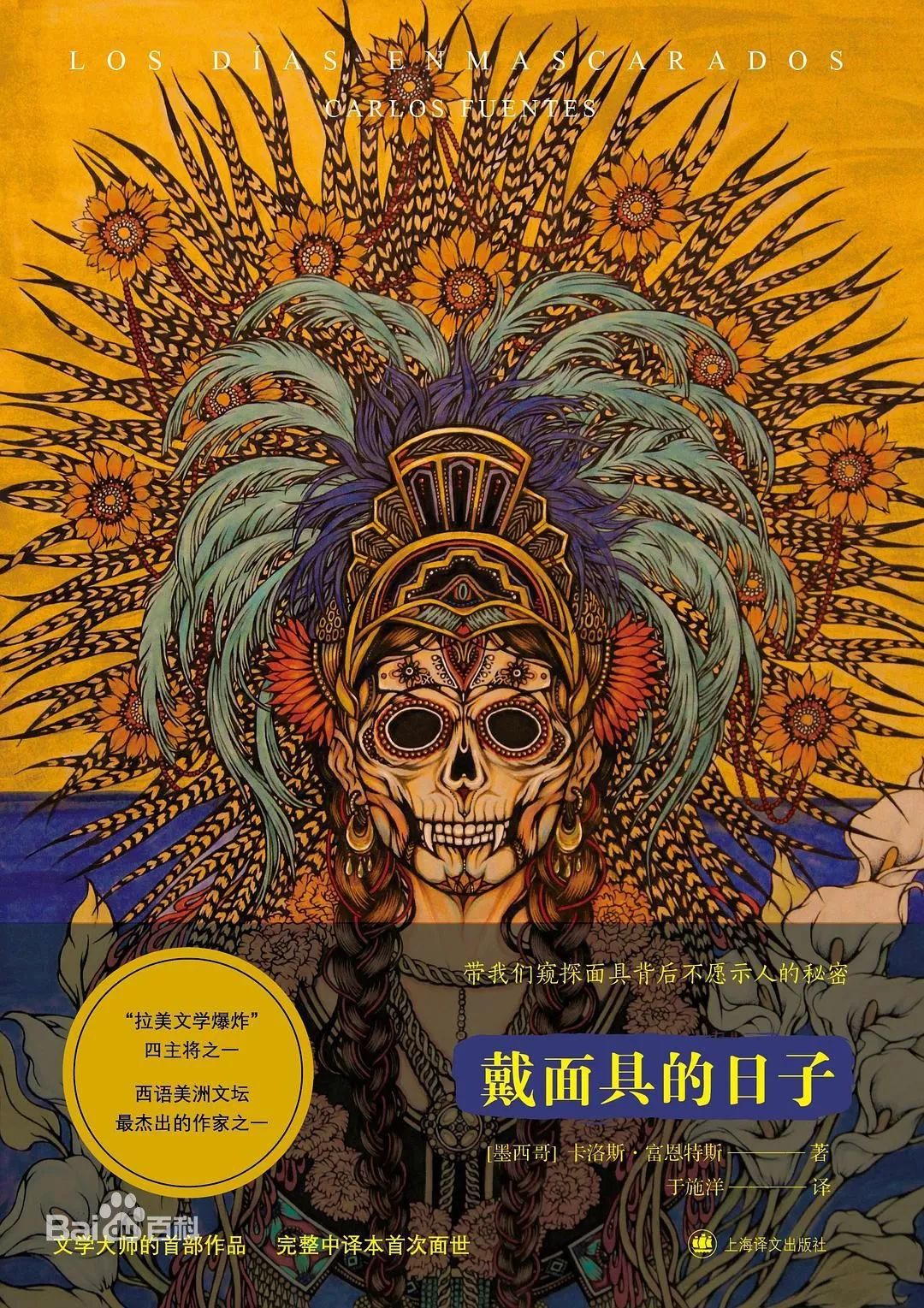

尽管如此,在墨西哥本国读者尤其是年轻人中间,富恩特斯其实并不大受欢迎。在他们看来,他过于炫耀写作技巧,从结构到文字,无不高深莫测,有拒下里巴人于千里之外的感觉。当然,这无碍于他们在心灵深处认可富恩特斯是一位致力于挖掘墨西哥民族文化灵魂的伟大作家。早在发表于1954年的短篇小说集《戴假面具的日子》里,富恩特斯便由墨西哥这块复杂多义,并且极具传奇色彩的土地生发出去,展开他对于人类文明的宏观思考,抒发他对于外族入侵和开明君主的悲剧认同,表明他对于最终毁灭文明的消费主义的嘲讽,等等。可以说,从这部由六个充满思想活力的短故事构成的小说处女作开始,富恩特斯的写作主题就再也没有离开过墨西哥,并且随着年龄的增长,每一部作品都是对于墨西哥深处的探索。

02

02

“我们命中注定要呆在这里。我们对此无能为力。”在长篇小说处女作《最明净的地区》(1959)的结尾,卡洛斯·富恩特斯如是慨叹。尽管在19世纪德国地质学家亚历山大·冯·洪堡看来,墨西哥首府墨西哥城是令人赞叹的“最明净的地区”,在富恩特斯笔下,它却已不复明净,身居其中的人们更是处在错乱轮回的痛苦之中。富恩特斯却始终为了墨西哥——他的祖国,他的家园和灵魂栖息之处,写下所有的激情和忧伤。

的确如此,墨西哥城耗费了富恩特斯无数个词汇、短语来形容,也造就了独树一帜的“富恩特斯式段落”。作为典型的第三世界大都市,上至政界要员、幕僚、资本家、知名学者、演艺明星,下至游击队员、革命党人、小职员、末流文人,都在这里上演着一幕幕精彩纷呈的活剧。自然,它也是富恩特斯尽显才华的舞台。

《最明净的地区》封面书影,译林出版社

《最明净的地区》封面书影,译林出版社

《阿尔特米奥·克罗斯之死》

《阿尔特米奥·克罗斯之死》

封面书影,人民文学出版社

在《最明净的地区》这样“一部城市的传记,一部现代墨西哥的总结”中,富恩特斯以1910年墨西哥资产阶级革命为背景,气势磅礴地描绘和再现了墨西哥现代社会的壮丽图景。农民出身的费德里克·罗布莱斯为尽快改变其衣不蔽体的贫困生活,参加了起义队伍。几经磨难,甚至一度几乎送命,他变得冷酷无情、唯利是图。随部队来到墨西哥城后,他投机取巧,靠倒卖因革命破产的家族的地皮发了大财。继而将他的触角伸向工业和金融业,最后成为全国举足轻重的大银行家。在其事业处于巅峰时,他的股票生意受挫,很快破产。绝望中,他将自己的豪华住宅和不贞的妻子诺尔曼·拉腊戈蒂付之一炬,本人却躲进一个双目失明的女人家中,隐姓埋名,苦挨岁月。

此后,富恩特斯完成了被认为是他“最为全面、最为完美、成就最为显著”的小说《阿尔特米奥·克罗斯之死》(1962),同样以墨西哥革命为主要题材。它通过墨西哥新闻界大资本家阿尔特米奥·克罗斯的临终回忆,叙述了他从贫苦孤儿成为革命军官,后又变为百万富翁,从投机革命到打入政界的坎坷、堕落的一生,展现了1960年革命前后墨西哥社会的风云变幻。小说《与劳拉·迪亚斯共度的岁月》(1999),则讲述了德国移民的后裔劳拉·迪亚斯丰富的生活和精神追求,她与亲人和朋友们的悲欢离合,以及她所见证的墨西哥的各个重大的历史事件。通过女主人公的一生和家世,揭示了有着特殊历史、文化和种族渊源的墨西哥人民的苦难,他们的生活和内心世界。

从魔幻现实主义,经幻想文学,再回到现实主义,在漫长的创作生涯中,富恩特斯力图将社会与个人、现实与神话、历史与现状、物质世界与精神活动熔为一炉,构成一个完整的世界,再妙笔生花,创作出一部部内容崭新丰富、题材多姿多彩,形式别具一格的作品。

然而,纵使创作形式经历再大的变化,在他的作品中,不变的是对祖国前途和命运的深沉思索。在《阿尔特米奥·克罗斯之死》中,富恩特斯赋予了克罗斯之死以深刻的含义,时间周而复始,这一位克罗斯死了,而另一位克罗斯还会继续,从而对墨西哥循环往复的悲剧历史给予了尖锐的批评。同样,在《最明净的地区》中,富恩特斯借诗人曼努埃尔·萨马科那之口,从其反面来阐述和完善自己对墨西哥前途的看法。在他看来,墨西哥人应着眼于未来,把继承民族传统、接受欧洲精神财富和推陈出新结合在一起,继往开来,开创新的历史篇章。

03

随后,富恩特斯相继发表《奥拉》(1962)、《神圣的地区》(1967)、《生日》(1969)等作品,有的描写墨西哥的当代中产阶级家庭,有的描写墨西哥古代印第安人的神话传说。1975年,长篇巨著《我们的土地》出版。在这部颇为复杂的小说里,富恩特斯不仅深入到墨西哥遥远的历史中,还将视线扩大到整个拉丁美洲。

不仅如此,恰如捷克作家米兰·昆德拉所说,《我们的土地》的奇异离疯狂并不遥远,但这一疯狂(巴洛克的疯狂)作为一种美学,并不与小说对立。相反,《我们的土地》是对小说的拓展,是对其可能性的探索,是一趟抵达只有如陀思妥耶夫斯基这样的小说家才能够看到和说出的事物边缘的旅程。

米兰·昆德拉

米兰·昆德拉

《我们的土地》是对小说的拓展,是对其可能性的探索,是一趟抵达只有如陀思妥耶夫斯基这样的小说家才能够看到和说出的事物边缘的旅程。

有评论称:富恩特斯的学识与人格力量,在当今世界上很少有知识分子可以媲美。拉美的贫困与落后同欧美的发达形成鲜明的对照,对他产生了强烈的刺激,促使他以比较的手法观察与思考拉美不发达的原因,进而提出解决的设想。“我希望给我的人民幸福与进步,但是,我也希望大家别忘记,历史不是完美的,我们是容易受骗的可悲的人们,尽管我们有能力创造更好一点的社会。”

鉴于此,墨西哥学者埃曼努尔·卡瓦略对他作了这样的评价:“当21世纪开始时,在墨西哥有大知识分子吗?我认为很少,只把卡洛斯·富恩特斯留给了我们,他是一位360度的知识分子。”事实上,作为一位扎根于墨西哥美妙神话的世界性小说家,富恩特斯确如英年早逝的秘鲁现代诗人巴列霍描述的那样,满腹经纶、学识渊博、品德高尚,说着三种语言,昂首阔步地遨游于半个世界;口才令人陶醉,笑容自然亲切,举止日益潇洒。但富恩特斯因创作着眼于宏大叙事,有关他的个人经验却是鲜为人知。

1994年,《狄安娜,孤寂的女猎手》问世,终于得以让世人一窥富恩特斯的“私人生活”。小说故事源于富恩特斯的真实经历,女主人公琼·狄安娜,原型就是美国女影星琼·赛贝格。1970年,富恩特斯在墨西哥邂逅来此拍戏的琼,两人同居了两个星期,过了一段激情似火的生活后旋即分手。这位曾因饰演圣女贞德而当红一时的明星,回国后就被联邦调查局诬蔑为资助黑豹党的左翼活跃分子和私生活糜烂者而身败名裂,患精神病后死去,甚为凄凉。富恩特斯并没有因为和琼分手,及她回国后的悲惨境遇,讳言自己对她的爱和回忆。“我回忆、写作,为的是重现她那天晚上和我在一起(她将永远如此)的那一时刻。”然而,纵使爱情如火如荼,对他而言,“文学才是我真正的情人”,其余的一切,包括性爱、政治、宗教和死亡,都只是文学的一种体验。

《狄安娜,孤寂的女猎手》《与劳拉·迪亚斯共度的岁月》封面书影,译林出版社

《狄安娜,孤寂的女猎手》《与劳拉·迪亚斯共度的岁月》封面书影,译林出版社

果不其然,富恩特斯此后的写作,不再涉及个人经历。1999年,富恩特斯创作出墨西哥式长篇小说《与劳拉·迪亚斯共度的岁月》。回顾所有墨西哥“衍生产品”,他说:“每一部小说都必须是历史的产物。”

事实上,这位可谓最了解墨西哥的作家,却几乎算是个外国人。1928年,富恩特斯出生在墨西哥城,由于父亲是外交官,他从小就随父亲辗转各国,基多、蒙得维的亚、里约热内卢、华盛顿、圣地亚哥和布宜诺斯艾利斯,深受不同文化熏陶,只在每年暑假回到祖国,接受语言和历史教育。成年之后,他也常去欧洲游学访问,更在四十七岁时子承父业,成为外交官,出任墨西哥驻法国大使。这些生活和阅读经历足以把他变成“世界公民”,但现实却表明,拿着墨西哥护照,他还和这个民族的同胞一起承担着被欧洲人歧视的命运。尤其在21岁那年,他与一位瑞士姑娘相爱,却因遭到女方父母的强烈反对,遂告无疾而终。

正是在遭遇如许挫折后,年轻的富恩特斯才开始遥望他并没有生活过很长时间的祖国大陆。由于对欧美文明的了解和对拉美落后现状的认识,比起其他的拉美作家,富恩特斯有着更强烈的忧患意识。对世界性与民族性、身份认同、爱国主义等问题的深入思考,也使他对墨西哥的历史与现实有着更为丰富、复杂的认识。在富恩特斯眼里,他的故乡墨西哥城“一面是欧洲人对新世界的乌托邦式的憧憬,一面是殖民活动的恐怖现实,反差巨大,而巴洛克填补了两者之间的鸿沟。”

的确如此,富恩特斯以巴洛克的方式建造了一座墨西哥展览馆。他以魔幻现实主义创作方法和内心独白、多角度叙述、时空交叉、多声部等现代派表现手段表现墨西哥的历史、现状和未来。正如他自己所说:“小说的力量就在于它古希腊集会式的存在。在集会上,所有的声音都被倾听、得到尊重。赫尔曼·布洛克和米兰·昆德拉还有我自己,都是循此进行文学创作的。小说不仅应该是不同观点、不同心理现实和政治现实的结合,也应该是不同审美现实的结合。”

很显然,富恩特斯对历史的追问并没有造成读者对其作品的隔膜。这不仅在于他重述了墨西哥的历史和神话的同时展现了卓绝的文学特质,还在于他并没有局限于再现本民族、地区的历史,而是藉此深入思考拉丁美洲乃至全人类的命运,并由此产生震撼人心的艺术力量。

在出版于1990年的散文集《勇敢的新大陆》中,富恩特斯对西班牙美洲文化,即印第安古文化、非洲文化和西班牙文化的交融进行了反思。某种意义上正是基于此,米兰·昆德拉在《小说的艺术》一书中感叹,他在阅读富恩特斯的作品时,发觉自己在另一块风土迥异的大陆找到了知音,而这或许是富恩特斯所能留给我们的最重要的精神遗产。

译作精选

节选自

节选自

《戴面具的日子》

[墨]卡洛斯·富恩特斯/著

于施洋/译

上海译文出版社

2019年10月版

“地下室抽干了,查克·莫尔长满了苔,样子很恐怖,全身像中了绿色的丹毒,只有两只眼睛除外,保留了石头的质感。星期天我来把苔刮掉。佩佩建议我换个公寓,住顶层,免得再发这种水灾。但是我不能扔下这座宅子,一个人住是大了点,波菲里奥时期的建筑风格也有点阴森,可这是对我父母唯一的继承和回忆了。要是街边半地下室是带自动点唱机的冷饮店,一楼是家装修店,我还真不知道是什么感觉。

“我去用刮刀刮查克·莫尔身上的苔——像长进石头了,弄了一个多小时,下午六点才完事。光线不好,收工的时候沿着轮廓仔细摩挲,感觉每摸过一遍石料就变软一些。我不愿意相信:简直像面团一样了。拉古尼亚那人把我蒙了,什么前哥伦布时期雕像,纯粹是石膏,一受潮就完了。我给他盖上几块布,趁还没全坏,明天搬楼上去。

“布在地上。难以置信。我又摸了摸查克·莫尔,变硬了,但还没恢复成石头。我都不想写下来:躯干有某种肌肉的质地,按一按,橡皮似的,感觉有东西在这斜卧的雕像里流动……夜里我又下去一次,没错:查克·莫尔手臂上有汗毛。

“我从来没这样过,办公室的事儿弄得一团糟,汇了一笔还没授权的款,主任都提醒我留神了;对同事可能也不礼貌。我得去看医生,问问是我想象力太丰富还是神志不清或者别的什么,另外还得把那该死的查克·莫尔处理掉。”

到这里,菲利韦托的字还是他平常的样子,宽宽的,有点椭圆形,我经常在备忘和表格里看见;八月二十五日那天却像是另外一个人写的,有些地方像小孩,费劲地把每个字母分开,有些又显得紧张,轻得认不清。断了三天,故事重新开始:

“一切都是那么自然,然后人就信以为真了……但这确实是真的,不光是我信的问题。水桶是真的,开玩笑把水染红就更真,因为这会让我们更好地注意到它的存在,或者说‘在’……真实是倏忽即逝的雪茄烟圈,是哈哈镜里的怪物形象,所有死去的、活着的、被忘记的,难道不真?如果一个人梦里穿过天堂,有人给他一朵花作为到过那里的证明,醒来的时候花就在手上……那怎么说?……真实:有一天被打碎成一千片,头落在这儿,尾巴掉在那儿,我们看到的不过是她巨大身躯上散失的碎片之一。海洋自由虚幻,只有囚进海螺的时候才变得真实。直到三天前,我的真实还停留在今天被抹除了的那个层面:条件反射、例行公事、会议纪要、公文包。之后突然,像某天震动起来的大地(让我们想起她的伟力),或者总有一天会来的死亡(谴责我对人生的渐忘),另一种真实昭示出来,虽然从前也被感知,但一直无主似的游荡,现在重来震撼我们,试图恢复生机和话语。我再次以为是我的想象:柔软优雅的查克·莫尔一夜之间变了颜色,黄色,几乎金色,似乎指示我他是一个神,目前还隐忍不发,但膝盖已经放松了不少,笑容也更和善了。昨天,我突然惊醒,慌乱地确定夜里有两个呼吸声,黑暗里跳动着我自己之外的更多脉搏。是的,楼梯上有脚步声。噩梦。继续睡……不知道努力了多久,再睁眼的时候天还没亮。房间里一股恐怖、树脂熏香和血的气息。我摸黑把房间巡查了一遍,最后停在两个闪光的小孔上,两个冷酷发黄的三角旗形状。

“差点背过气去!我打开灯。

“查克·莫尔站在那儿,挺直了,面带微笑,赭黄色,肚子肉鼓鼓的;两只细眼睛都把我看木了,斜吊着,跟三角形的鼻子贴得特别近;下排牙齿紧咬着上嘴唇,不动,只有大得过分的头上那个方形冠的闪光透出一丝活气。查克·莫尔朝床走过来,雨开始下。”

我记得菲利韦托是八月底被部里解职的,主任当众批了他,还有传言说他疯了,甚至偷东西。我不信。是有一些混乱的文书,他问处长水有没有气味能闻见,向部长主动申请去沙漠降雨。我也不知道他在干吗,是不是那个夏天雨太多让他脑子进水了,或者住那座老宅子造成了什么精神上的抑郁,毕竟一半房间都锁着落灰,没有仆人也没有家庭生活。接下来的日记就到了九月底:

“愿意的时候,查克·莫尔还是可以相处的……让人陶醉的汩汩水流声……他知道很多神奇的故事,季风啦、赤道雨啦、作为惩罚的沙漠啦;他神话级别的父神地位也由每种植物揭开:柳树,离经叛道的女儿;荷花,宠儿们;仙人掌是岳母。我不能忍受的是他的气味,出离人类,在这身不是肉的肉体和闪烁远古气息的拖鞋上挥之不去。带着尖利的笑声,查克·莫尔讲述他是怎么被勒普隆荣发现、跟崇拜其他偶像的人混在一块儿的。他的精魂经历过水罐和暴风雨,那很自然,但他的石身是另外一回事,把他从隐藏的地方挖出来是人为的、残酷的。我想查克·莫尔永远不会原谅这件事。他知道美学事件的急迫性。

“我按理该给他准备Sapolio皂,卖家以为他是阿兹特克人的,往他肚子上抹了那些番茄酱,得好好洗洗。问他跟雨神特拉洛克的亲缘关系好像让他不怎么高兴,生气的时候,那本来就很恶心的牙齿露出来锃亮发光。头几天他还回地下室去睡,昨天开始,睡到我床上了。

(《戴面具的日子》[墨西哥]卡洛斯·富恩特斯/著,于施洋/译,上海译文出版社2019年10月版)

新媒体编辑:傅小平

文学照亮生活

网站:wxb.whb.cn

邮发代号:3-22

长按左边二维码进微店

原标题:《拉美文学主将之一富恩特斯新译作:许多作家在他的智性写作里,看见相似命运 " 此刻夜读》